本屋のハザイParallel world - 文喫で出逢ったハザイから生まれたエトセトラ -

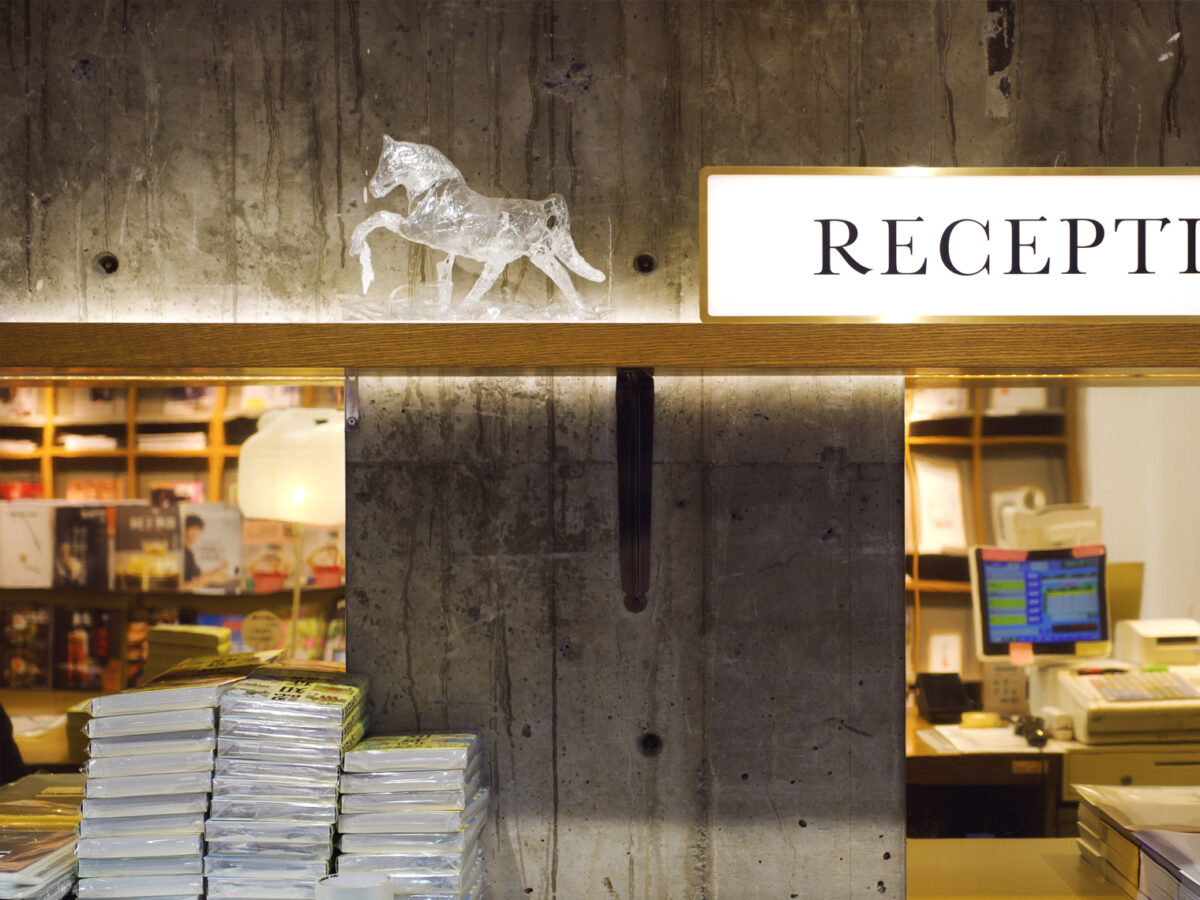

六本木 文喫、都会の本屋

展示コンセプト by スマイルズ

私たちは日頃、様々な目線を持ち合わせ、モノを見ている。どうってことはない、「いつも」の記憶は薄く、遠ざかり、追うことはない。もはやできないのかも。置き去りにされていたモノと見方をまちがえて、あそんでみた。案外、いいんやって。

今回は、このコンセプトに共鳴する作家の1組として招待いただいた。Palabでは文喫さんに何度か足を運び、この場所らしいハザイを収集することからはじめ、すべてここから出るハザイでの新作にアプローチした。

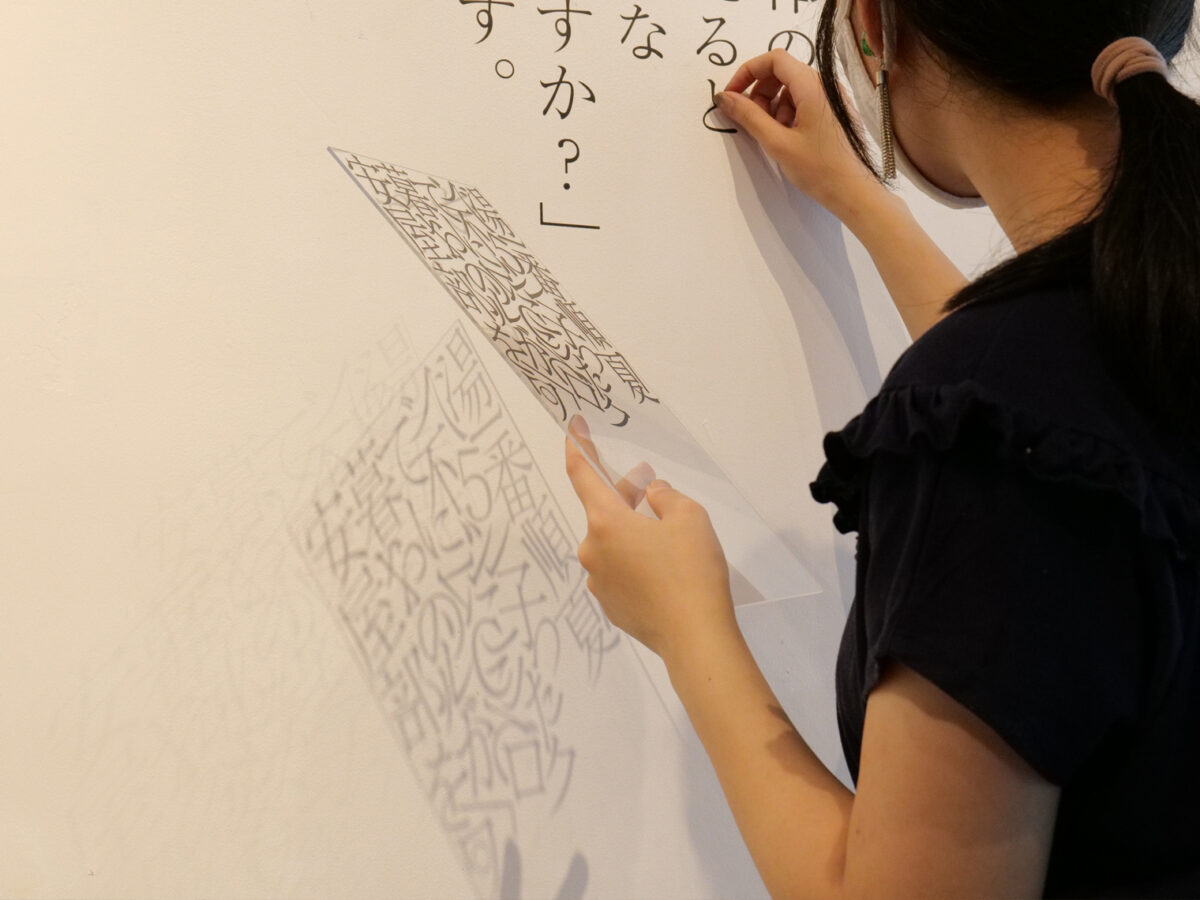

写真は、本展の前の展示で使用されていた壁面のカッティングシートをハザイとして採取しているう様子。これらのカッティングシートを再構築し、架空の街並みを描き出す作品「Parallel City」を制作した。この風景シリーズは、採取できるカッティングシートの切り文字によって異なることが予想でき、連作化することでユニークになる可能性を秘めていると考えている。

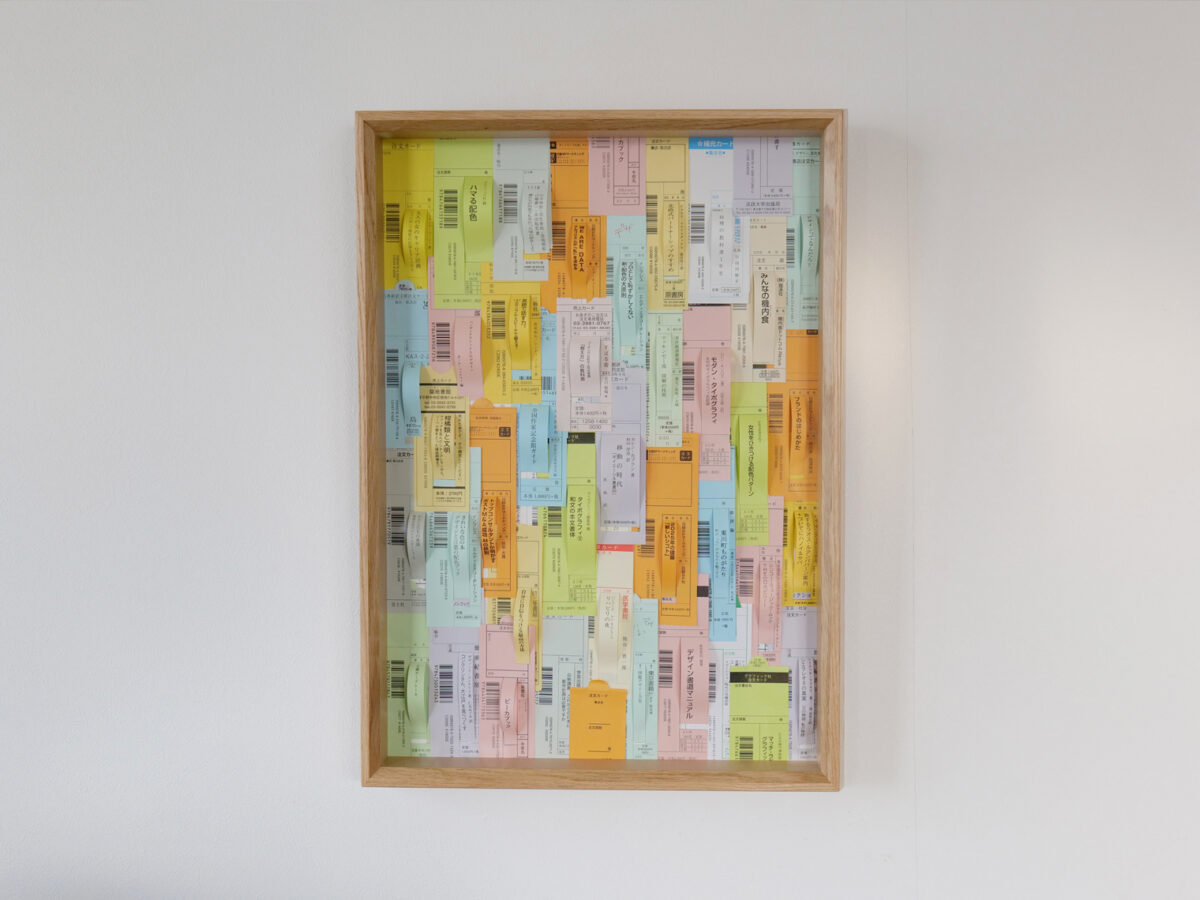

本屋に行くとよく見かける栞みたいな紙のことをスリップと呼ぶらしい。

(書店説明文章より抜粋)

本に挟まれている短冊状の紙のことを『売上スリップ』。単に『スリップ』、見た目そのままに『短冊』ともいう。ちなみに、上部の丸い突起部分は通称『ぼうず』などと呼ばれている。二つ折りになっている本のスリップは、片面が「売上カード」、もう片面が「補充注文カード」と、二つの役割をもっている。「売上カード」…売上げを管理するためのものと「補充注文カード」…出版社や取次に注文するためのものとで役割が異なる。

デジタル化が進む昨今において、このスリップは消滅するかもしれない。ただ書店スタッフに話しを聞くと、どの本がどれだけ売られたかがわかるお守りのようなもので、一定期間の管理が必要だけど、のちのち不要になり廃棄せざるおえないのが心苦しいとのこと。日常的には目にしていたけど、気にすることがなかったこのスリップは本屋特有のハザイにならざるおえないものだと思った。

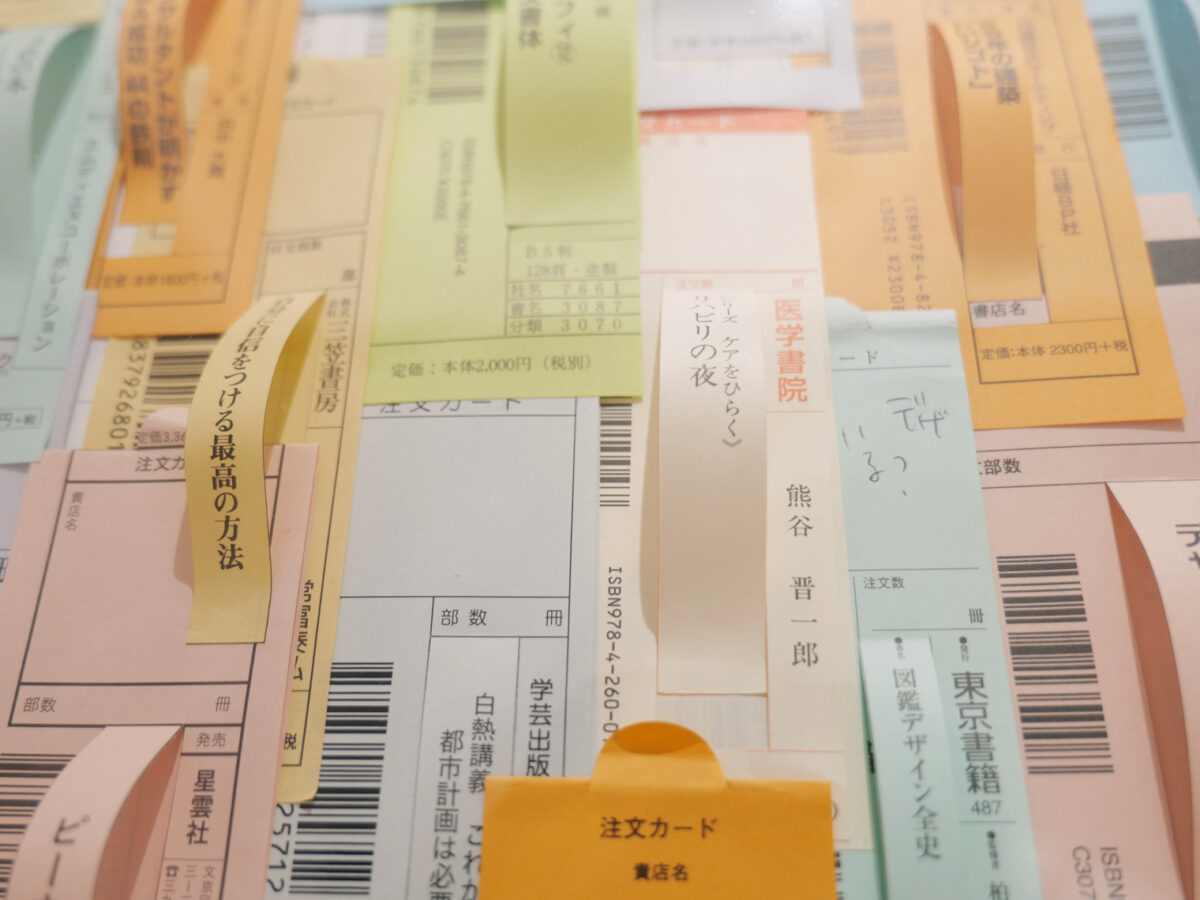

そこで、スリップを回収して観察してみることに。すると、それぞれに色が違ったり、形状が異なることに気づいた。また当たり前だが書籍のタイトルが書いてあるのでそれを読むだけでも面白い。

作品を制作するにあたり、この色の多様性を見せるのと同時に本のタイトル部分をふっくらさせることを考えた。これにより遠くから見るとカラフルなタイル状のグラフィックに見え、近くに寄ると本のタイトルが目に入るような仕上げとなった。

後日、他の場所で作品を展示している時に面白い話を聞いた。本屋の人だったのだが、この作品をみてどこの本屋かを言い当てたのだ。なんでわかったんですか?と聞くと書籍の選び方に癖がある、とのこと。本屋さんならではの視点に驚いた。ハザイとして使ったスリップは、もしかして集めると本屋さん同士にしかわからない秘密の暗号になるのかもしれない。

文喫をリサーチしているときに、床の跡が気になった。これはカーペットを剥がした後の跡らしい。文喫は、元々が青山ブックセンターがあった場所で空間づくりもそれとなくその名残を感じる雰囲気になっている。この床跡は普段は見過ごしがちだが、歴史や文化をそれとなく伝えている面白い要素だと感じた。また、この見過ごしがちという感覚を「日常に潜むのハザイ=あるけど気づいてない魅力」として定義し、これをテーマに作品に落とし込むことができないかを検討した。

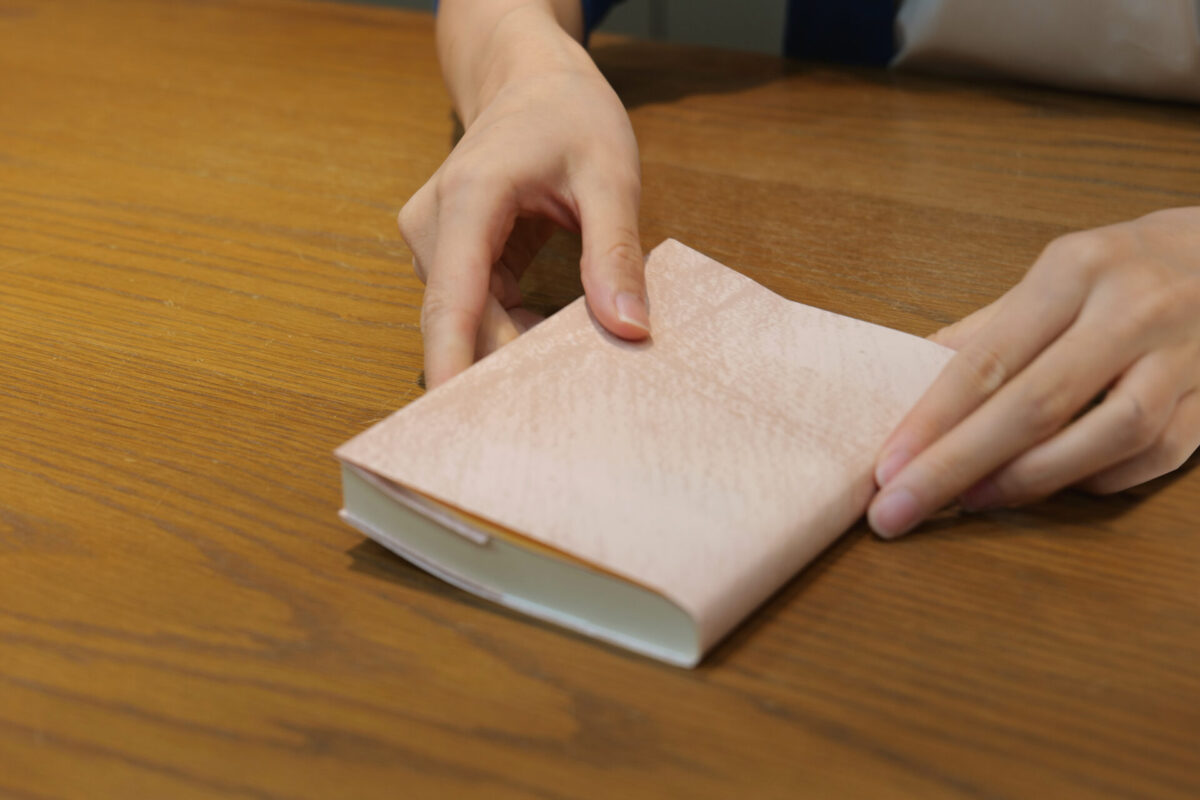

今回は展示であるが「本屋で開催されている」というのが1つのユニークだと感じていて、何か本に関連するものも作れないかと考えていた。そこでブックカバーにこの柄を表現することにした。色は文喫のブランドカラー「初恋ピンク」とし、生地で制作したため長く使える仕様になっている。展示期間中は実際に購入できるようにした。シンプルなアプローチだが、気づく人はこの柄の存在に気づき、さらに店内を歩いていると「これかな?」と気づく人は気づく。そんなさりげない仕掛けになっている。これは日常に潜む面白いことにアンテナが張られる1つの視点の付与の試みでもある。

また、会期中は期間限定で本を購入した人の紙のラッピングも同様のデザインになっていた。いつものカバーがこの期間だけ変わったことに気づいた人は何人くらいいたのか...。気づかなかった人が大半かもしれないが、その分気づいた人はちょっとした幸せを体験してくれたと思う。

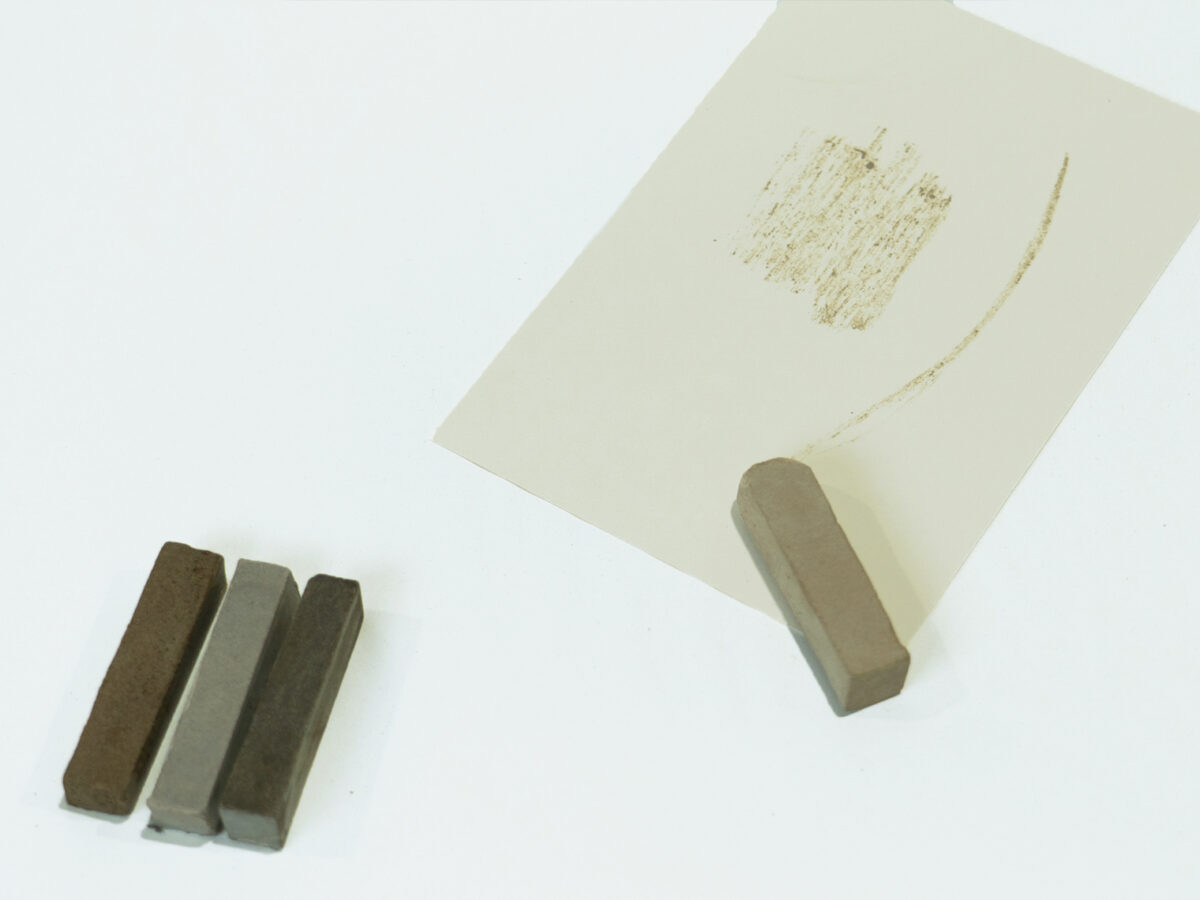

ブックカバーとは異なるアプローチでもう1作を実験した。ブックカバーの際はフロッタージュという手法で床の跡をコピー用紙に鉛筆をこすることで採取したのだが、本作では、粘土を床跡に押し当て表情を写す手法を試みた。

作品は小さな花器で、展示空間にちょっとした温かみを添えるものになっている。

文喫のある六本木は多くの人が行き交う場所であり、目の前の道路では忙しなく車が行き交っている。その場所らしさを表現する方法として、建物の目の前の土に着眼した。この着眼方法も「日常に潜むハザイ」のアプローチの1つ。

この場所で採取した土は、この場所の行き交いによって影響をうけ、特徴的なものになっているのではないかと仮定。

そこで実験として採取した土を使ってクレヨンを制作した。これらの色は文喫のある六本木の色。その場所だから生まれた色である。

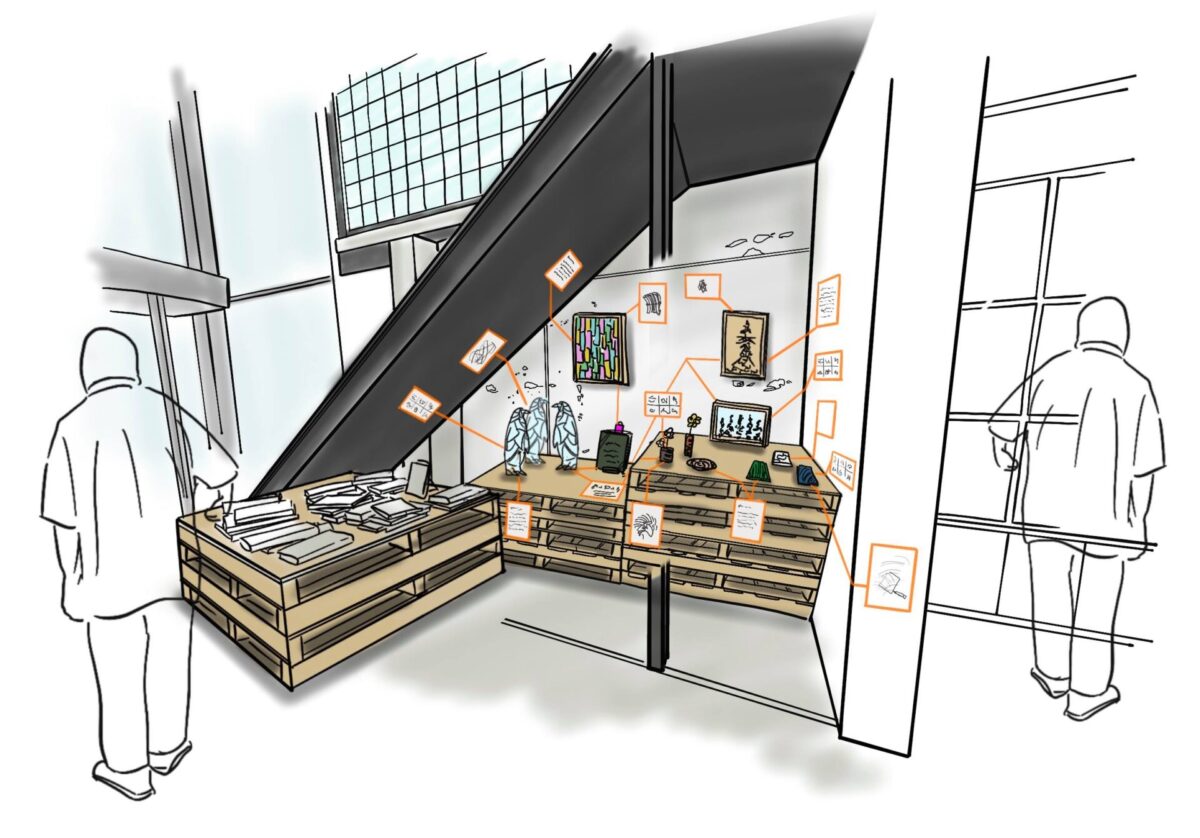

階段下の隙間で、「もうひとつの文喫」を描き出す Parallel world

文喫で出逢った端材を採取し、考察・実験を行い、価値変換の実証として作品制作を行うアートプロジェクト。今回の素材は、2021年7月から8月にかけて文喫から採取したものです。全6作で構成されており、作品を通して、普段の文喫とは異なる「もうひとつの文喫」を体感してもらう試みとなっている。

空間に馴染むのは、ここで使われていた端材だから?

今回の取組を通して思ったことは作った作品たちが「意外と文喫の空間に馴染んでいるな」ということでした。はじめは作品として主張が強すぎて浮いてしまうのではないかと思っていたのですが、これは意外な発見でした。この理由について考えてみたのですが「素材自体が元々ここで使われていたものだから」ではないかなと思います。モノには少なからず、その場所で使用されていた記憶のようなものが宿るのではないでしょうか。今回の取組を通してハザイの新たな魅力に気付くことができました。

文章 : ヤマノ タカトシ